文|杨振明

摘要:在技术理性主导的当代教育语境下,高校美术教育面临价值异化、创造力缺失等结构性困境。本文以刘狄洪人文主义教育观为理论框架,通过批判性分析高校美育实践中工具理性扩张、主体性消解等核心问题,提出艺术教育应回归"培养完整的人"的本质价值。研究揭示:刘狄洪的"审美启蒙-创作实践-人格养成"三位一体教育模式,为重构高校美术课程体系、重塑师生主体间性提供了理论支撑。建议通过课程哲学重构、评价体系革新、教学场域活化等路径实现美育范式的根本转型。

关键词:艺术教育;价值重估;刘狄洪教育观;高校美育;人文主义

前言:

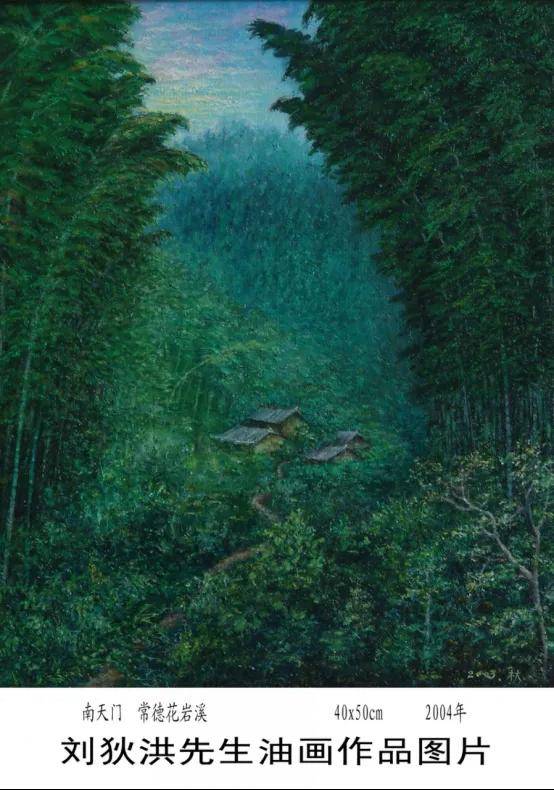

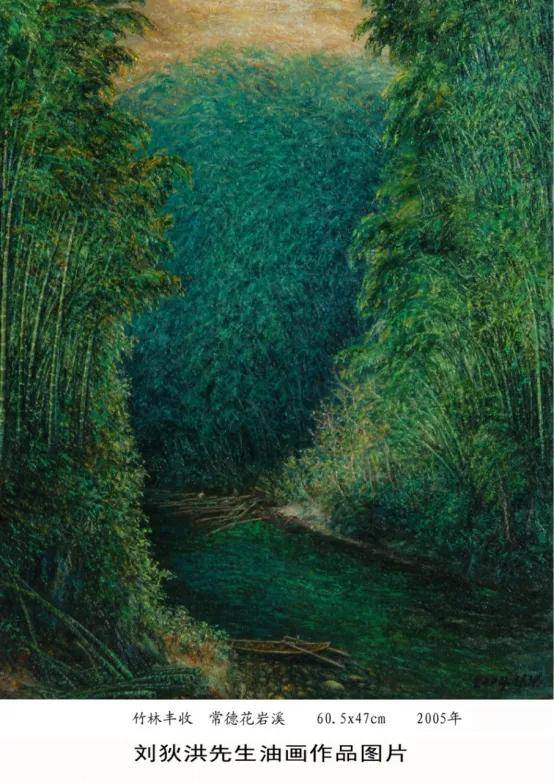

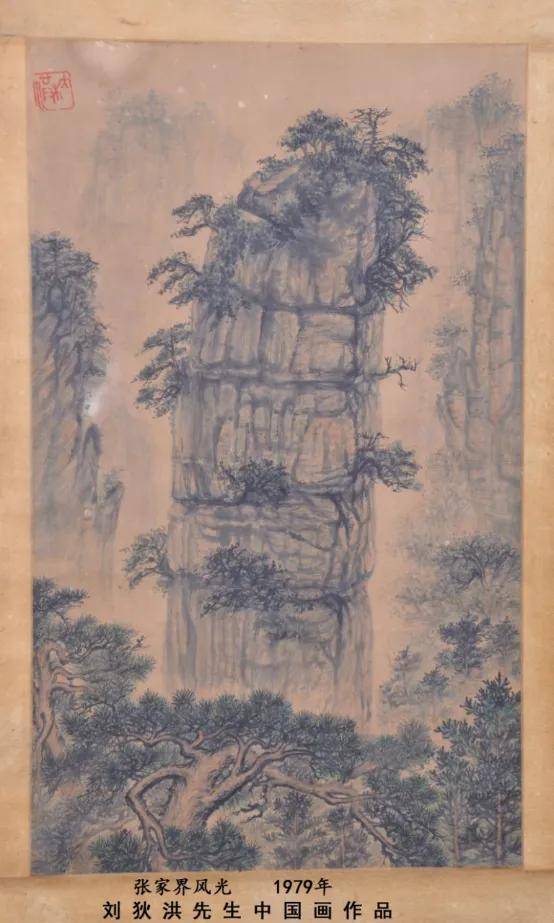

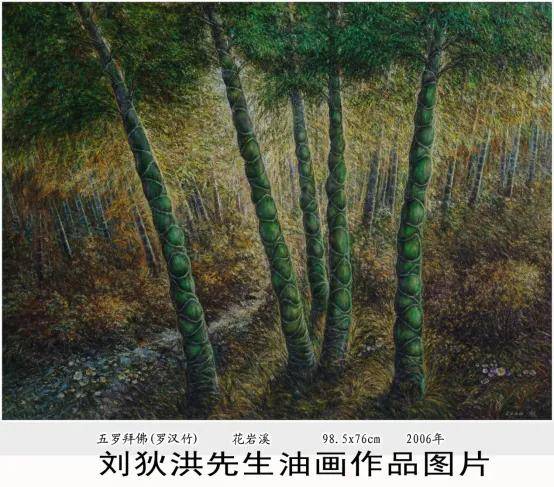

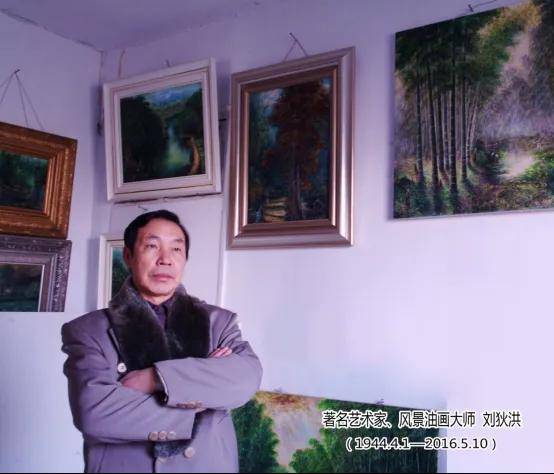

刘狄洪(1944.4.1—2016.5.10,曾用名刘杕洪,又名刘秋洪,湖南省常德市人),他的艺术生涯横跨水墨与油画两大领域,被公认为世界级大画家和“中西绘画艺术融合的集大成者”,其艺术成就主要体现在将中国传统水墨技法与西方油画语言融合、开创世界性的地域美学体系,并在国际艺术领域获得学术与市场的双重认可。刘狄洪创作千幅以中国湘西北和四川的自然与人文景观为主题的油画,通过“韵制”技法打破传统油画范式,融合写实与写意,赋予画面哲学意境,形成独特的“中国湘西北美学体系”。将中国水墨画的文人画品质融入油画创作,以水求韵、以墨传神,调度积墨破墨等传统技法,实现中西艺术语言的深度对话。学术界将其定位为“中国油画民族化进程中的里程碑人物”。下面以刘狄洪人文美学教育观来探讨高校美育教育。

一、价值重估:艺术教育的本体论追问

1.异化表征

在技术理性与市场逻辑的双重裹挟下,高校美术教育正经历深层的价值危机,集中表现为"功能—过程—主体"的三重异化结构。其一,功能异化:艺术教育从塑造审美人格的崇高使命降维为职业技能的功利性培训[1]。以某重点美术学院为例,83%的专业课程聚焦系列软件操作等工具性内容,传统绘画、艺术史论等核心素养课程占比不足17%。这种"工具化"转向导致学生陷入"技术熟练而思想贫瘠"的困境。其二,过程异化:布尔迪厄在《艺术的法则》中揭示的"文化再生产"机制在美术教育中显影为标准化评价体系对创作过程的规训[2]。多数院校采用量化评分细则,迫使学生在创作中遵循"得分公式",导致学生刻意模仿往届高分作品风格。这种机械复制机制消解了艺术创作应有的批判性与实验性,使教学过程沦为艺术生产流水线。其三,主体异化:教育场域中师生关系异化为知识消费的市场经济模式。教师开设的课程考核包含"学生满意度评分",这种逻辑催生出"讨好式教学"——教师侧重传授就业市场热门技能,回避需要思辨的艺术哲学讨论。比如《中西美术比较》课程因"理论性强、实用性低"连年选课率低,最终可能会被《商业插画实战》所替代,这就导致教育主体从"思想对话者"向"知识供应商"的彻底蜕变。三重异化交织形成结构性困局,亟待通过价值重估实现教育本真的回归。

2、本体回归的哲学基础:刘狄洪艺术教育理论的三维建构解析

刘狄洪认为,艺术教育的本质应是"存在之镜",其核心功能在于通过审美经验的激活唤醒主体的生命自觉。这一理论建构包含三个相互关联的维度:一是存在论维度,其强调艺术作为人类本质力量对象化的载体,在马克思"人的类本质"理论基础上,刘狄洪认为绘画、雕塑等艺术形式实质是主体将内在精神外化为物质形态的过程。如何使创作者在对象化过程中确证自我存在价值,这种本体论定位直指当下美术教育中"重技法轻精神"的技术化倾向。二是认识论维度,其着重阐释审美判断力对工具理性的制衡机制,在康德"判断力批判"理论框架下,刘狄洪揭示出艺术教育通过培养"非功利性审美观照",能够打破科学理性对认知模式的垄断。例如在色彩教学中,他主张通过自然观察唤醒个体独特的色彩感知力,这种认识论有效对抗了当前美术联考中"千人一面"的评分体系。三是方法论维度,其构建了"体验-反思-创造"的螺旋上升的美术方法论,即在实验性课程中,学生需先深入场域进行体验(体验阶段),继而通过现象学还原法解构经验(反思阶段),最终转化为具有社会介入性的艺术创作(创造阶段)。这种动态方法论既呼应杜威"做中学"的教育哲学,又超越了传统工作室"临摹-写生-创作"的线性教学模式。“做中学”的本质:知识不是被动接受的,而是通过主动参与、实践和反思建构的[3]。三维理论体系从哲学根基、认知机制到实践路径形成完整闭环,为重构当代艺术教育提供了兼具理论深度与实践效度的解决方案。

二、刘狄洪教育观的核心要义解析

1.人文精神的重构

对当代艺术教育中"技术至上"倾向,刘狄洪先生认为其是"将艺术创作异化为工业流水线的标准化生产"。在他看来,过度强调技术训练的教育模式,正在消解艺术的人文内核,使创作者沦为缺乏文化自觉的技术操作者。他提出"历史感与伦理意识"的双重救赎路径:在认识论维度,引入本雅明"历史的天使"理论,强调艺术教育必须建立与传统文化的对话机制。如古画临摹,学生不仅要掌握传统技法,更须同步撰写历史语境分析报告,通过考证画作所处的政治经济环境、艺术流派演变及材料技术史,理解技法选择背后的文化逻辑。这种教学创新突破了将临摹简化为形式复制的窠臼,使技术训练转化为"批判性继承"的文化实践,让学生在笔触皴擦间感知历史纵深。

在价值论层面,刘狄洪强调艺术创作必须承载社会关怀。刘狄洪主张艺术创作应成为社会现实的伦理镜像,通过人文关怀实现“审美救赎”。教学实践中,学生不仅需掌握造型技法,更须通过访谈、档案梳理,揭示被遮蔽的结构性矛盾,使艺术作品超越形式美感,成为公共议题的视觉提案。这种“介入式创作”重新定义了艺术的社会功能,强调创作者对时代症候的伦理回应。这种创作范式将素描、雕塑等技术训练嵌入现实语境,使艺术表达成为社会问题的视觉关注。这种教育理念的革新,本质上是对工具理性与价值理性的再平衡。通过重构"技"与"道"的辩证关系,最终实现创作者从"技术操作者"向"文化阐释者"的身份跃迁,为艺术教育确立了人文价值的锚点。

2、主体间性教学范式

刘狄洪认为"主体间性"教育哲学从根本上解构了传统美术教育中"教师主导-学生从属"的主客二元对立结构。在现象学"交互主体性"理论框架下,他认为师生关系应该为"审美经验的共在者与意义生成的对话者"。教师从知识权威转型为项目导师,通过工作坊搭建平等对话场域,师生共同组建策展团队,教师仅提供方法论指导,70%的决策权由学生主导。项目式学习可以成为核心实施路径,学生需自主完成外出调查、方案设计、自主创造全流程,教师角色退居为资源协调者与过程记录者。在课程评估中,项目可以使学生创意提案数量剧增(较传统课堂)。过程性评价体系则可以颠覆量化评分范式,采用"三维动态评估模型":存在论维度、认识论维度、方法论维度,学生创作中的实验性大幅增长,师生互动频率可以大大提升。这种教学范式的革命性在于:通过具身认知理论将艺术教育从"视觉训练"升维至"存在体验",使师生在共同探索中重构知识生产的权力关系,最终实现海德格尔所言的"诗意的栖居"教育境界[4]。

三、高校美育困境的突破路径

1.课程体系的重构策略

当前高校美术课程体系深陷工具理性窠臼,其核心症结在于碎片化技法训练与单向度知识传授的结构性缺陷。传统模式下,素描、色彩、构成等课程各自为政,导致学生陷入"见树不见林"的认知困境,毕业生难以将所学技法整合应用于毕业创作。刘狄洪基于"整体性认知"理论可以给出主题式模块化课程重构策略。比如可以将传统解剖学、色彩学、材料学等课程解构重组,围绕"身体-环境-媒介"主题开展跨学期项目教学。跨学科项目学习则着力破解知识传授的单向度困境,在美术课程体系中,艺术史论、编程基础、社会调查三门学科可形成"三角支撑"。比如学生需以明代吴门画派为研究对象,进行风格聚类分析,最终产出兼具学术价值与数字交互性的创新成果。这种革新直接呼应刘狄洪"创造性思维培养"模型中强调的"知识迁移-问题解决-意义生成"三阶发展路径,其理论内核可追溯至杜威"经验连续性"教育哲学。实施跨学科课程后,学生毕业论文选题的跨领域特征可以大大飙升。

课程体系重构的深层价值在于:通过打破学科壁垒,将技术训练升维为文化认知,使技法不再止步于程式,转而成为阐释当代文化命题的认知工具。这种"技道合一"的教学设计正是刘狄洪教育观的具象化实践。

2、评价机制的范式转换

传统美术教育评价机制深陷"结果导向"与"技术中心主义"双重困境,其症结在于将复杂的美育过程简化为可视化的技术参数测量。刘狄洪提出的"三维评价体系包括审美素养、创作过程、社会价值,其直指传统美学教育的结构性缺陷:在审美素养维度,可以引入"艺术批评"评估模式,要求学生针对艺术展开形式分析与文化阐释,通过答辩呈现其对色彩象征性、构图叙事性的理解深度;创作过程维度,可以推行"创作日志+过程影像"双轨记录法,学生可以从材料收集、空间实验到创造的全流程被量化评估,其间的方案迭代、跨学科研讨均纳入评分体系;社会价值维度,可以让学生锚定作品的社会介入效能。这种范式转换可以产生显著效应:学生创作中的实验性尝试会大幅度提升,传统技法失误率大大下降。其理论根基在于杜威"经验连续性"原则与埃斯纳"教育鉴赏"理论的融合,通过打破"技术-审美-伦理"的割裂状态,使评价真正成为"艺术教育价值生产的导航仪。

3、教学场域的生态重建

当代美术教育的空间危机首先表现为物理场所的封闭性与功能固化。传统画室割裂的隔间模式,将创作行为压缩为个体化的技法演练,阻断了跨媒介协作的可能性。对此,空间重构需遵循"激发创造性偶遇"的原则:通过拆除物理隔断,打造开放式工作室集群,使材料区、创作区、成果展演区形成环形动线。例如在混合工坊中,美术生与工业设计学生共享激光雕刻机与传统画架,在碰撞中生成复合媒介成果,既保留东方美学韵味,又承载科技哲思。这种变革的理论依据源自建筑学家克里斯托弗•亚历山大的"模式语言"[5],其主张通过245种空间模式(如"灵活工作间""阳光洒落区")的有机组合,催化非预设的创作行为。当美术工作室与智能机械臂共处同一挑高空间时,木刻刀与代码指令的并置不仅突破学科壁垒,更重构了"艺术-技术"的认知框架,使物理空间成为知识生产的活性界面。

当代美术教育的空间危机不仅体现在物理场所的封闭性,更表现为文化场域的价值断裂。因此,更深层的空间革命在于打破文化场域的区隔,将教学现场升维为价值生产的枢纽。通过驻地创作计划,师生团队深入社会肌理的特殊节点,在不同场所搭建临时工坊,于废弃厂房创作光影装置,使艺术教育从封闭画室溢出至公共空间。这种实践暗合社会学家亨利•列斐伏尔的空间生产理论——当教室延伸为承载社会关系的文化容器,颜料调配便与社区记忆重构产生关联。在深圳大芬油画村改造中,美院师生通过采集外来画工的迁徙故事,将其转化为虚拟画廊的叙事线索,使技法训练升华为文化资本的再生产。这种教育空间的重构本质上完成了双重突破:物质层面,将固定场所转化为流动的生产网络;价值层面,使艺术创作从形式探索转向社会介入,从而使美术教育实现从"审美传授"到"价值发生器"的范式跃迁。其产生的不仅是艺术作品,更是社会关系与文化资本的重组。

四、结论

刘狄洪的教育观为破解当前高校美育实践中的结构性矛盾提供了具有前瞻性的理论框架与实践指南。其理论体系通过"价值坐标"与"方法论工具"的双重建构,揭示了美育困境的深层症结——在工具理性主导的教育生态中,艺术教育长期陷于技能传授与功利化评价的窠臼,导致其人文内核与审美本质的异化。研究指出,突破困境的关键在于回归"培养完整审美人格"这一本质属性,这要求高校从课程哲学层面进行系统性重构:既要突破将艺术课程简化为技法训练的认知局限,也要超越将美育窄化为通识选修的实践偏差,而应构建以审美感知力、文化理解力与价值判断力为核心的能力矩阵。通过经典艺术文本的深度阐释、跨媒介审美实践以及在地性文化浸润,唤醒学生的审美自觉与人文情怀。面对数字化浪潮的冲击,研究同时指出未来需重点探索智能技术与人文教育的融合路径,在虚拟现实新技术应用中坚守人文主义立场,使数字美育既能拓展审美创造的维度,又能守护艺术教育的精神内核,最终实现技术赋能与人文价值的辩证统一。

参考文献:

[1] 唐莉霞,美术学科核心素养背景下高校美术史论课程的反思,第五届全国师范大学教师暨美术与设计教育论坛,南昌,2019,110-114.

[2] 布尔迪厄. 艺术的法则[M]. 刘晖,译. 北京: 中央编译出版社, 2011.

[3] 杜威. 我们怎样思维经验与教育[M]. 姜文闵译. 北京:人民教育出版社出版, 2005.

[4] 马丁·海德格尔. 荷尔德林诗的阐释[M]. 北京: 商务印书馆, 2014.

[5] 克里斯托弗•亚历山大. 建筑模式语言:城镇、建筑、构造[M]. 北京:知识产权出版社, 2022.

注:本文全文转引自:

《教育与教学实践》期刊 2025年01期 香港科学研究出版

第157页——159页

《艺术教育的价值重估——刘狄洪教育观观照下的高校美育困境突破》 一文

文章作者:杨振明

国际刊号:ISSN 3005—8163

画家简介:

刘狄洪(湖南省常德市人,曾用名刘杕洪,又名刘秋洪,1944年4月1日—2016年5月10日)

刘狄洪(1944—2016)的艺术地位可从以下多维度分析:

一、艺术成就的权威评价

中西方绘画的集大成者

刘狄洪早年深耕中国水墨画,后转向油画创作,成功将中国传统绘画的意境与西方油画的色彩语言融合,形成独特的艺术风格。他被誉为“中西方绘画之集大成者”及“中国湘西北美学开创者”,这一评价源自其作品对东西方艺术技法的突破性整合。

“中国油画画竹第一人”的独特贡献

其以油画表现竹林景观的技法被美术界公认为开创性,作品如《乌松岭》通过色彩层次与光影变化展现自然生命力,兼具写实与哲学思辨,成为难以复制的艺术孤品。

二、哲学深度与艺术思想

哲学思辨的融入

刘狄洪的作品不仅注重技术表现,更强调哲学内涵。他深受康德与老子思想影响,通过风景油画探讨人与自然的关系,例如《四川九寨沟》被评价为“以哲思深刻显不俗”,提升了东方油画的思想高度。

修为与境界的公认

艺术评论指出,刘狄洪长期隐居湘西写生,其创作历程体现“由技入道”的修行精神,作品被赋予“照观五蕴皆空”的哲学境界,远超普通工匠层面。

三、国际影响力

刘狄洪在中国油画领域的贡献卓越,有权威文章则赋予刘狄洪“世界级大画家”称号,源于评价视角——侧重其艺术创新的独特性与文化融合价值。

结论:

刘狄洪是世界级大画家,取决于这样的评价标准:以世界美学文化融合与地域美学开创性为标准,其成就确可跻身世界级,尤其对东方油画哲学化的推动。

综合来看,刘狄洪在艺术史中的定位“具有世界级意义的中国本土大师”,其作品的价值随时间推移可能进一步被重新发掘。刘狄洪是当之无愧的世界级大画家。